あなたは、

「

「

などの悩み、疑問をお持ちではありませんか?

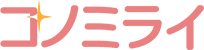

お子さんが普通の子どもと違う行動をすると、親としてはお子さんのことが心配になったり、ストレスになったりしてしまいますよね。

お子さんの問題行動は、軽度のものであれば発達段階における一時的な現象で、通常のかかわり方をすれば改善していくものもあります。

しかし、中には

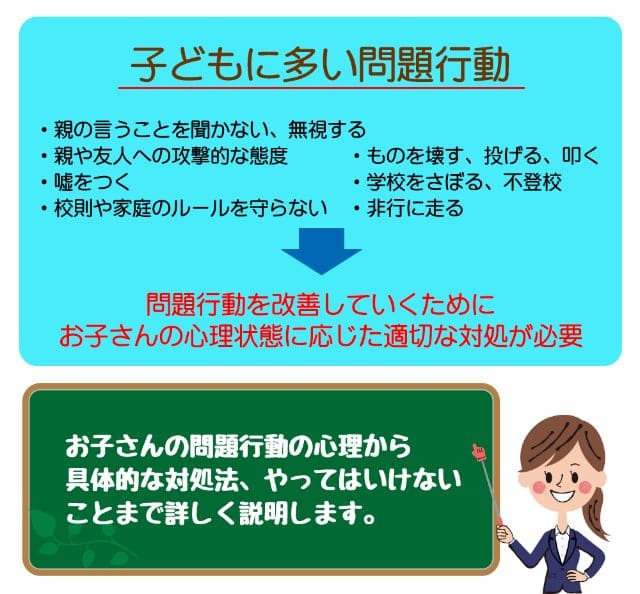

そこでこの記事では、まずはお子さんに多い問題行動について簡単に紹介し、それからその問題行動が起こる心理について説明します。

そして、問題行動のあるお子さんを心理から改善していくための対処法や、やってはいけないことも解説します。

ぜひ知りたいところから読んで、できることからはじめてみてください。

- この記事の目次

-

- 1章:子どもに多い問題行動とその心理

- 1-1:親の言うことを聞かない、無視する

- 1-2:親や友人への攻撃的な態度

- 1-3:ものを壊す、投げる、叩く

- 1-4:嘘をつく

- 1-5:学校をさぼる、不登校

- 1-6:校則や家庭のルールを守らない

- 1-7:非行に走る

- 2章:子どもが問題行動に走る心理的な理由・原因

- 2-1:家庭、親子関係に不満を持っている

- 2-1-1:放任的な育て方や虐待・育児放棄

- 2-1-2:過干渉、溺愛

- 2-1-3:しつけがゆるい

- 2-1-4:しつけが厳しすぎる

- 2-2:親が問題を抱えている

- 2-3:学校、受験、進路などの問題

- 2-4:友人とのトラブル

- 2-5:お子さん自身の特性

- 2-5-1:繊細、真面目、おとなしい性格

- 2-5-2:攻撃的、反抗的、周りに合わせられない性格

- 3章:お子さんの問題行動を心理面から改善するための対処法

- 3-1:問題行動が軽い場合

- 3-1-1:お子さんと向き合って話し合う

- 3-1-2:程よい距離を保つ

- 3-1-3:家庭環境を安定させる

- 3-2:問題行動が重い場合

- 3-2-1:専門家に相談する

- 3-2-2:医療機関に相談する

- 4章:お子さんに問題行動がある場合にやってはいけないこと

- 4-1:抑圧的な接し方

- 4-2:放置する

- 4-3:強く干渉する

- まとめ

1章:子どもに多い問題行動とその心理

お子さんに多い問題行動には、主に下記のようなことがあります。

- 親の言うことを聞かない、無視する

- 親や友人への攻撃的な態度

- ものを壊す、投げる、叩く

- 嘘をつく

- 学校をさぼる、不登校

- 校則や家庭のルールを守らない

- 非行に走る

これらの問題行動を起こす心理を含めて、簡単に紹介していきます。

1-1:親の言うことを聞かない、無視する

お子さんの問題行動に多いものに、親の言うことを聞かない、無視するということがあります。

具体的には、

- 「ダメ」「やめなさい」と叱っても言うことを聞かない

- 親の注意を無視する

- 親が叱るようなことをあえてやる

といったものです。

多くのお子さんが、反抗期にはこれらの行動をとり、親を困らせてしまうものです。

そのため、多少の問題行動であれば、一時的なものとして対処していれば、成長するにつれて解決していくことが多いです。

しかし、場合によっては、

そのため、問題行動がひどければ、3章以降で説明する対処法を実践するようにしてください。

1-2:親や友人への攻撃的な態度

お子さんの問題行動に、親や友人に対して攻撃的な言動、行動を取るというものもあります。

お子さんから攻撃的な態度を取られると、親としては感情的になったり傷ついたりしてしまいますよね。

また、「このまま攻撃的に育ってしまうのかな?」と将来が不安になることもあると思います。

攻撃的な態度も、反抗期であれば多くのお子さんに見られるものです。

そのため、一般的なレベルなら異常なものとして捉える必要はありません。

しかし、

そのような場合は、放置すれば悪化していくことになります。

1-3:ものを壊す、投げる、叩く

お子さんの中には、物を壊す、投げる、叩くといった乱暴な扱いという形で問題行動が現れる場合もあります。

特に、

これらの行為があると、物が壊れてお金がかかったり、人に当たって怪我をさせてしまう可能性もありますので、親としてもとても心配になると思います。

普通のお子さんであれば、物を乱暴に扱ってはいけないことが分かっているため、たとえ不満が溜まっていてもそこまで激しい行動はとらないものです。

そのため、物に当たるという問題行動が日常的に見られるお子さんの場合、何らかの大きな問題を抱えている可能性が高いです。

1-4:嘘をつく

お子さんの問題行動として、嘘をつくことも多く見られます。

具体的には、

- やってない宿題を「やった」と言う

- 学校での喧嘩やいじめについて「やってない」「知らない」と言う

などです。

もちろん、どのようなお子さんでも嘘をつくことくらいはありますが、それが頻繁であれば親としては不安になると思います。

そのため、3章の具体的な対処法を実践することをおすすめします。

1-5:学校をさぼる、不登校

お子さんの問題行動に、

- 学校を勝手にさぼる、遅刻して行く

- 特定の授業をさぼる

- 不登校になる

というものも多く見られます。

このような問題行動があると、

「このまま学校にまったく行けなくなるのではないか」

「引きこもりになってしまうのではないか」

と不安になってしまうと思います。

その原因には、学校にあるもの、家庭にあるものもありますので、適切に対処していくことが重要です。

1-6:校則や家庭のルールを守らない

お子さんの問題行動に、校則を守らない、家庭のルールを守らないというものも多く見られます。

具体的には、

- 登校、下校時間や授業の開始、終了時間を守らない

- 校則で禁止されているのに、制服を着崩す、髪を染める

- 家の門限を守らず、夜遅くまで遊んでいる

といったものです。

これも、普通のお子さんでも反抗期であれば多少は見られる行動です。

しかし、

そのような場合は、適切な対処法を実践しなければ、問題行動が悪化し非行に走るようになることもありますので、注意が必要です。

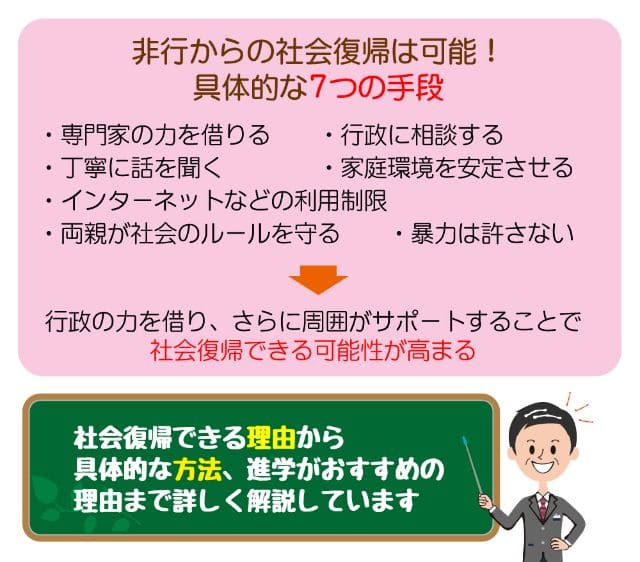

1-7:非行に走る

ここまで紹介した以外にも、

- 飲酒

- 喫煙

- 自転車などの窃盗、万引き

- 暴走行為

- 深夜徘徊

- かつあげ

といった不良行為、非行を行っている場合もあります。

これらの行為を放っておけば、お子さんは問題行動を悪化させ、やがて犯罪にまで至る可能性もあるからです。

「でも、なぜこのような行為をやるようになってしまったんだろう」と疑問もあると思います。

そこで次に、お子さんが問題行動を起こす心理について説明します。

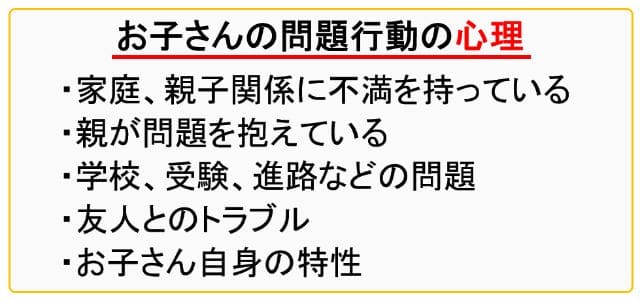

2章:子どもが問題行動に走る心理的な理由・原因

お子さんに問題行動がある場合、その行動は何らかの心理的な理由から起こっている可能性が高いです。

具体的には、下記のような心理的な原因が考えられます。

- 家庭、親子関係に不満を持っている

- 親が問題を抱えている

- 学校、受験、進路などの問題

- 友人とのトラブル

- お子さん自身の特性

順番に説明します。

2-1:家庭、親子関係に不満を持っている

お子さんの問題行動の背景には、家庭や親子関係の影響から心理的な問題を抱えている場合が多いです。

家庭や親子関係において、「

きっかけとなる問題の背景には、下記のような親子関係の問題がある場合があります。

順番に説明します。

2-1-1:放任的な育て方や虐待・育児放棄

お子さんの育成過程で、親がどのような関り方をしてきたのか、ということはお子さんに非常に大きな影響を与えます。

そのため、

- 放任的な育て方をしてきた

- 身体的虐待(暴行)、精神的虐待(人格否定など)、性的虐待を受けていた

- ネグレクト(育児放棄)

といったことが行われていた場合、

親からすればちゃんと育てたつもりでも、お子さんにとっては、「もっと構ってほしかった」「もっと受け入れてほしかった」という場合もあります。

幼少時に愛情不足のまま育ってしまうと、大きくなるほど親に甘えることができず、心理的な問題が大きくなっていきます。

そして、ある時に不満を爆発させてしまうのです。

2-1-2:過干渉、溺愛

親の「過干渉」「溺愛」から、お子さんが心理的な問題・不満を抱え、それが問題行動となって表出することもあります。

たとえば、

- 親が子供の教育に熱心すぎる

- 子どものやることなすことに強く、細かく介入する

といったタイプの親の場合、お子さんは「

その問題から、問題行動に走ってしまうことがあるのです。

また、溺愛されて育ったお子さんは、学校など家の外の環境で自分の思い通りにならないことに不満を持ち、強く反抗したり、周囲に攻撃的になったりすることもあります。

2-1-3:しつけがゆるい

「溺愛」とも近いですが、

しつけとは、お子さんが家庭の外でうまく他人と関係を作り、社会のルールに従って生活できるように教えるものです。

そのしつけがゆるく、社会に馴染む上で十分なものでなかった場合、お子さんは学校などの家庭の外の世界で、

「自分の行動、言動を制限できず、喧嘩やトラブルを引き起こしやすい」

「教師の言う事に従えず反抗してしまう」

といったことになりかねません。

こうした生活が積み重なるうちに、お子さんは自分が周りとは違うと認識するようになり、心理的に不満を持つようになります。

その不満から、家庭や学校で強く反抗したり、攻撃的な問題行動をとるようになることがあります。

2-1-4:しつけが厳しすぎる

しつけがゆるいだけでなく、厳しすぎるのもお子さんの心理に悪影響を与えます。

繰り返しになりますが、しつけとは社会生活のためにルールを教えていくことですので、社会に出るまでの十数年間の間、時間をかけて行っていくものです。

しかし、

そのため、ある時しつけに我慢できなくなり、一気に問題行動が出るのです。

子供にとって、型にはめられた生活は、それだけストレスを溜めやすいのです。

2-2:親が問題を抱えている

お子さんが問題行動に走ってしまう心理の背景に、親が抱えている問題があることも多いようです。

下記のような特徴を持つ親がいる家庭では、お子さんは心理的に問題を抱えやすいです。

- アルコール依存

- 家庭内暴力

- 異性問題

- 親の反社会的行為

- 両親の不仲

- 貧困

- 虐待

- 親の精神疾患や発達障害

親が上記のような問題を抱えている場合、お子さんは「

その心理的な問題から、さまざまな問題行動に走るようになってしまいます。

また、親が問題を抱えていれば、子どもは親の言うことを聞かなくても良い、と思うようになってしまいます。

そのため、どんどん言うことを聞かない、逆らう、ということになりかねないのです。

2-3:学校、受験、進路などの問題

お子さんの問題行動の原因が、学校や勉強に関連した心理的な問題にある場合もあります。

具体的には、

- 中学、高校に進学して勉強についていけなくなった

- 受験の競争的な環境にストレスを感じる

- 親や先生からの勉強のプレッシャーが強い

- 忙しすぎて心が休まらない

- 勉強の競争で挫折した

- 進路が定まらない、もしくは希望の進路に進めなかった

といったものです。

このような不満を家庭で解消できる場合は良いですが、親が厳しい、教育熱心である場合は、家庭もストレス源になります。

その強いストレスを溜めて、ある時激しい問題行動として表に出るようになるのです。

2-4:友人とのトラブル

繰り返しになりますが、子どもにとっては、学校や地元の友人関係が生活の大半であり、それだけ小さなことでも心理的に影響を受けやすいです。

したがって、友人とのトラブルやいじめをきっかけに、

- 特定の友人との人間関係がストレスになる

- 人と関わること自体に心理的なプレッシャーを感じる

といったことになり、そこから心理的な問題が大きくなっていくことも多いのです。

それを親に相談して、自宅では心からリラックスできるという場合はまだ大丈夫です。

しかし、親に気を遣って相談できない、親がちゃんと話を聞いて受けいれようとしないため、親に話すことを諦めているといった場合もあります。

2-5:お子さん自身の特性

反抗期があまりにも激しすぎる場合は、お子さん自身が持つ特性にも原因があることがあります。

それが、下記のような性格、特性です。

- 繊細、真面目、おとなしい性格

- 攻撃的、反抗的、周りに合わせられない性格

順番に説明します。

2-5-1:繊細、真面目、おとなしい性格

お子さんが「繊細」「真面目」「おとなしい」といった性格の場合は、

繊細なお子さんの場合、周囲の大人や友人からのちょっとした言動、行動に傷ついたり、影響を受けやすいです。

また、真面目、おとなしいといったお子さんは、傷ついていたり、不満を抱えていても、

「周りに相談する」

「不満であることを伝える」

「怒る」

といった形でそれを表現できないことが多いです。

そのため、ストレスを解消できないまま蓄積していき、それが激しい問題行動となることがあるのです。

2-5-2:攻撃的、反抗的、周りに合わせられない性格

攻撃的、反抗的、周りに合わせられない性格のお子さんも、問題行動が激しくなりやすいです。

このようなお子さんは、周囲に強い不満を持っていて、それが攻撃的、反抗的な行動に出てしまっている可能性があります。

たとえば、家庭で不満を溜めている場合は、学校で攻撃的になっていたり、学校で不満を溜めているために家庭で攻撃的になっている、といった場合があります。

さらに、

もちろん、発達障害があると必ず問題行動に走るということはありません。

発達障害に加えて家庭環境や親との関係性など様々な要因が重なって、問題行動に走ってしまう場合があるのです。

具体的には、下記のものが多いとされています。

気がそれやすい、集中できない、過剰に動き回る、衝動的などの特徴があります。

社会的コミュニケーションの障害、特異なこだわりがある、極端に不器用、パニックになりやすいなどの特徴があります。

このほかにも、

LD(学習障害) :読み書き、計算のいずれかの学習が困難統合失調症 :幻覚、妄想、独り言、一人笑い、被害妄想、引きこもりがちになるなど

といった発達障害や精神疾患を持っている可能性があります。

これまでは、これらの特性が表に出てこなかったとしても、進級、進学に伴う環境の変化や周りでのちょっとしたトラブルから、お子さんの特性が明らかになることもあります。

近年では、お子さんの発達障害・精神疾患に関する情報がかなり多くなり、教育現場でも対処されるようになってきています。

ここまで、お子さんの問題行動の原因について説明しましたが、

「これから子供にはどう関わっていけば良いんだろう?どうすればおさまるんだろう?」

というお悩みもあると思います。

そこで最後に、お子さんの問題行動を改善し、お子さんが本来の自分を出して、自分らしく生きていけるように、これからできることを説明します。

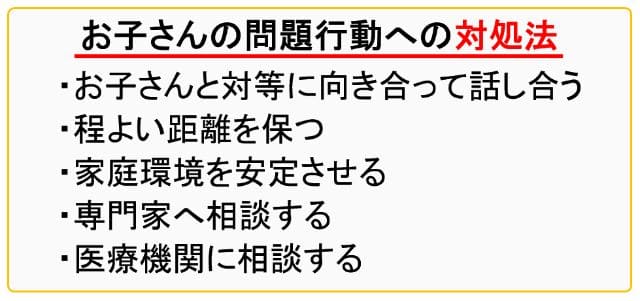

3章:お子さんの問題行動を心理面から改善するための対処法

お子さんの問題行動を改善したい、関わり方を知りたい、とお考えだと思います。

そのためには、親が強く押さえつけるのではなく、適切なケア、サポートが大事になります。

そこでここでは、すぐに始められる対処法を具体的に解説していきます。

ただし、注意して頂きたいのが、家庭だけでできる対策には限界もあるということです。

そのため、できるだけ早く、お子さんの問題行動に対処できる専門家に相談することをおすすめします。

おすすめなのは、こちらの元警察官の非行専門カウンセラー内藤佑先生です。

警察官とカウンセラーとしての経験から、延べ3000人のお子さんの問題行動の改善に取り組んできました。

詳しくは下記のページをチェックしてみてください。

非行専門カウンセラー内藤佑先生の公式HPはコチラ

並行して、家庭でできる対処法もありますので、これから順番に解説していきます。

3-1:問題行動が軽い場合

お子さんの問題行動が軽い場合は、下記のような対処法を実践してみてください。

- お子さんと向き合って話し合う

- 程よい距離を保つ

- 家庭環境を安定させる

具体的に解説します。

3-1-1:お子さんと向き合って話し合う

まず、すぐに行っていただきたいのが、お子さんと対等に向き合って話し合うということです。

2章でも説明したように、お子さんの問題行動の背景には、親子関係による心理的な問題がある場合が多いです。

その場合、お子さんは、「構ってほしい」「愛情不足」「認められたい」「話を聞いてほしい」などの悩みを持っています。

つまり、親に自分のことを見てもらいたい、自分の気持ちを受け止めてほしいと思っているのです。

そのため、

具体的には、

- できるだけ長く話す

- 相槌を打ち、しっかり聞く姿勢を見せる

- 言うことを否定しない

- 「こうしなさい」といった指示やアドバイス、「それは間違ってるよ」という解釈を避ける

といったことに注意してみてください。

このようにコミュニケーションの取り方を変えることで、お子さんは徐々に心理的に安定し、問題行動も落ち着いてくることが多いのです。

3-1-2:程よい距離を保つ

問題行動に走っているお子さんの中には、

「小さな行動まで親がやたらと口出しする」

「親が決めたことを押し付けられる」

といった親からの過干渉が、問題行動の原因となっていることがあります。

特に、自我が強く確立してくる時期になると、周りの大人から指示され、コントロールされることを強く嫌うのです。

大人から見れば、お子さんの行動はまだまだ未熟で、口出ししたくなるものかもしれません。

しかし、だからと言って細かく介入しようとすると、お子さんの問題行動は余計に激しくなる可能性があるのです。

ある程度距離を取って見守るようにすれば、お子さんは自主的に活動できることからストレスが少なくなります。

また、本当に分からないことがあれば、子どもから頼ってくるようにもなるでしょう。

3-1-3:家庭環境を安定させる

ここまでのように、親子の関わり方を変えていくだけではなく、家庭環境を安定させることも重要です。

2章でも説明したように、

しかし、家庭でもストレスを溜める環境があれば、それがある時、激しい反抗となって表に出るのです。

そのため、2章で紹介したように、

- 両親の不仲

- 多忙で子供に構っていない

- 虐待や放置

- 親の失業、貧困

- 親のアルコール依存

- 進学のための勉強、習い事などを強制している

- 親が厳しすぎる

- 親が精神疾患や発達障害を持っている

といった問題がある場合、何らかの方法で少しずつでも対処していくことが大事です。

必要に応じて、医療機関や行政の支援制度を活用していくこともおすすめします。

家庭環境が整い、お子さんが自宅でもリラックスできるようになれば、心理的に安定してきます。

その結果、問題行動も落ち着いてくる場合が多いのです。

もちろん、すぐにできることではないと思います。

しかし、

3-2:問題行動が重い場合

「親の言うことをまったく聞かない」

「まともにコミュニケーションが取れない」

「非行に走っている」

というように問題行動が重い場合は、家庭だけで解決することは困難です。

家庭で解決しようとして間違った対処法をしてしまうと、問題行動が悪化してしまう場合もあります。

そのため、問題行動が重い場合は、下記のことを行ってください。

- 専門家に相談する

- 医療機関に相談する

順番に説明します。

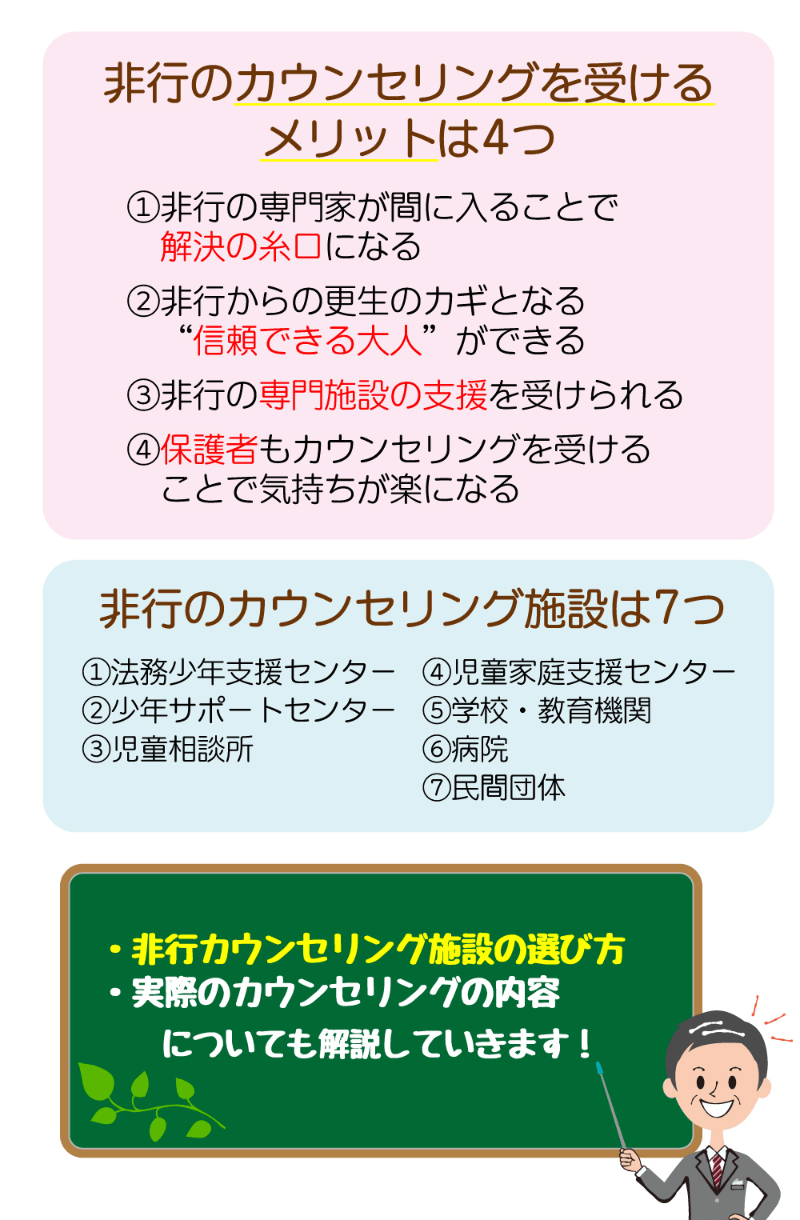

3-2-1:専門家に相談する

激しい問題行動は、一時的なものではなく、これからエスカレートしていく可能性もあります。

これからの親や学校との関わり方次第では、お子さんは問題行動をエスカレートさせて、非行、犯罪にまで至ることもあるのです。

そのため、

お子さんの問題行動改善のために頼れる専門家としては、解決の実績が多いフリースクールやカウンセラーなどがおすすめです。

ただし、お子さんの問題の解決には、問題行動を起こすお子さんや親の心理を熟知し、具体的なノウハウを持っている専門家の力が必要です。

十分に能力、経験を持たない専門家に依頼してしまうと、問題行動を悪化させてしまう可能性もあるのです。

おすすめしたいのが、元警察官で延べ3000人の非行のお子さんの相談にのってきた、非行専門カウンセラー内藤佑先生の「リベラルコーチング」というサービスです。

これは、内藤先生が警察官やカウンセラーとして非行少年と接する中で作ってきた、お子さんたちの悩み、不安を解決し、夢や目標に向かって前向きに生活できるようにサポートする手法です。

リベラルコーチングを受けることで、

- お子さんの非行の改善

- 親の考え方が変わる

- 家族の会話が増える

- 勉強を頑張るようになる

といった変化が、実際に起こっているのです。

詳しくは以下のページをご覧ください。

非行専門カウンセラー内藤佑先生の公式HPはコチラ

3-2-2:医療機関に相談する

2章でも説明したように、お子さんの激しい問題行動の背景には、お子さん自身の特性の問題が隠れていることもあります。

その場合は、医療機関にかかって適切な対処法を知ることが必須です。

発達障害はお子さんの特性であり、その特性自体を変えることはできません。

しかし、

精神疾患の場合は、医療機関にかかって治療しなければ治りませんので、なおさらです。

お子さんの問題行動の原因は、ご両親だけでは分かりません。

そのため、一度診断を受けてみることをおすすめします。

ここまで、お子さんの問題行動の重さに応じた対処法を解説してきました。

これらに加えて、お子さんに対して「やってはいけないこと」を知っておくことも重要です。

そこで最後に、お子さんに問題行動がある場合に、やってはいけないことについて解説します。

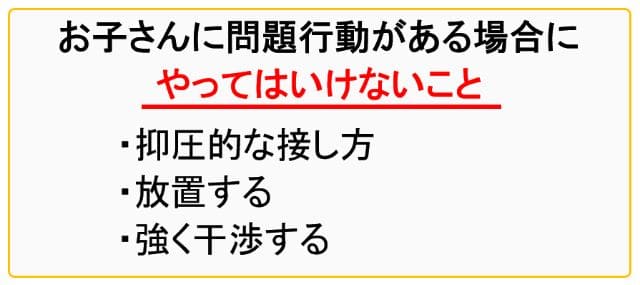

4章:お子さんに問題行動がある場合にやってはいけないこと

お子さんに問題行動がある場合は、下記のことはやらないようにしてください。

- 抑圧的な接し方

- 放置する

- 強く干渉する

順番に説明します。

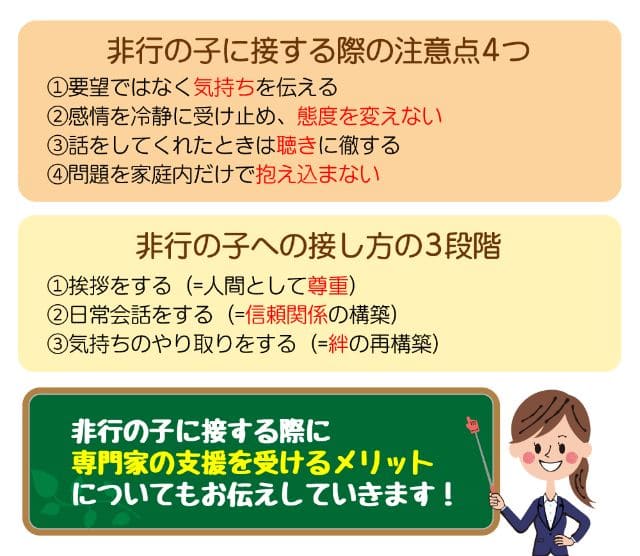

4-1:抑圧的な接し方

お子さんが問題行動を起こし、親の言うことを聞かなかったりすると、親としては強く叱りつけたくなることもあると思います。

しかし、

- 強く責める

- 人格を否定するような言い方で怒る

- 罵倒する、怒鳴りつける

といった抑圧的な接し方は、お子さんの心理に悪影響を与える場合があります。

ご両親に本音を隠すようになってしまえば、お子さんは不安を打ち明ける場所をなくし、さらに問題行動をエスカレートさせることもあるのです。

4-2:放置する

お子さんの問題行動に対し、

「放っておけばおさまるだろう」

「面倒だから関わりたくない」

と、放置してしまうのも問題です。

お子さんは問題行動に走っていても、まだ子どもであり親の存在を必要としています。

そのため、

このような歪んだ考え方、価値観を持ってしまうと、暴言、暴力、いじめといったさらに激しい問題行動にもつながってしまいます。

激しい問題行動は、さらなる問題行動、非行へのきっかけに過ぎないこともあります。

そのため、放置せずしっかり向き合うことが大事なのです。

もし、親子関係に問題があってこのような適切なコミュニケーションが取れない場合は、専門家に頼ることをおすすめします。

4-3:強く干渉する

大人から見て、お子さんの言動や行動に問題があったり、未熟なところがあったとしても、細かく干渉してお子さんをコントロールしようとすることは避けるべきです。

2章でも説明したように、

そのため、そこにさらに干渉すると、親子関係がさらにこじれてしまいます。

その結果、お子さんの問題行動がさらに悪化していくきっかけにもなりかねません。

もちろん、暴力、暴言、万引きのような明らかに悪いことがあればしっかりと叱らなければなりません。

しかし、お子さんの行動に細かく介入して、思い通りの行動、言動をさせようとはしないでください。

このように、問題行動のあるお子さんとは、放置することも介入しすぎることもいけない、という微妙な関わり方が求められます。

そのため、

まとめ

いかがでしたか?

最後に今回の内容を振り返ります。

- 親の言うことを聞かない、無視する

- 親や友人への攻撃的な態度

- ものを壊す、投げる、叩く

- 嘘をつく

- 学校をさぼる、不登校

- 校則や家庭のルールを守らない

- 非行に走る

- 家庭、親子関係に不満を持っている

- 親が問題を抱えている

- 学校、受験、進路などの問題

- 友人とのトラブル

- お子さん自身の特性

- お子さんと向き合って話し合う

- 程よい距離を保つ

- 家庭環境を安定させる

- 専門家に相談する

- 医療機関に相談する

- 抑圧的な接し方

- 放置する

- 強く干渉する

この記事の内容を参考に、ぜひできることからはじめてみてください。

【この記事で紹介した専門家】